<史海钩沉>

齐白石与龙山诗社

文/楚国良

四月中旬的一天,与湘潭五龙山大杰寺主持唯静法师闲聊,谈及我一直想写篇龙山诗社成立与龙山七子活动情况的介绍文章。她告诉我,2024年是齐白石诞辰160周年,龙山诗社成立130周年,龙山印社成立10周年,正想要了解这方面的知识。得此消息,便赶紧联系好友,原湘潭县档案馆馆长谭静江先生,到县档案馆查询有关资料,历时月余,得成此文,以"齐白石与龙山诗社"为题,以纪行状,与文史界同仁一同探讨!

(资料图片 齐白石画胡沁园像(1896年))

(一)

齐白石27岁(1889)时才开始学诗,这一年,他拜胡沁园为师,学习工笔花鸟,而陈少蕃与胡沁园之间的交往比较密切,齐白石在老师胡沁园的引荐下,又拜在陈少蕃门下读书。陈少蕃(1854—1909),名作埙,号朴石庵,以诗联闻名于乡里,著有《朴石庵诗草》,作有“富贵前生定,何事强相求。文章赠司马,天地一沙鸥”,此诗以简单易懂的语言表现了他不慕功名的品节和未沾染八股习气的诗风。他还有较多联语,如《题烟墩岭联》云:“烟民勤稼穑,环绕近千家,凡处绿杨明月;墩岭记今古,上下坳五里,两街白石黄茅。”此联质朴自然,充满生活气息,这种文风自然也影响到了齐白石。他在老师的授业下,为日后的诗文创作打下了基础。

出于“画画总要会题诗才好”的初衷,齐白石追随陈少蕃读书作诗,从《唐诗三百首》开始学起。学诗之初,齐白石遇到两大困难:一是此时家中还较贫困,需要白天做工,晚上才能读书,《白石诗草》卷八有《往事示儿辈》(自述云其70岁所作)记载当年学诗的艰苦,诗云:“村书无角宿缘迟,廿七年华始有诗。镫(灯)盏无油何害事,自烧松火读唐诗。”其后自述:“余少苦贫,二十七岁始得胡沁园、陈少蕃二师,王仲言社弟,友兼师也。朝为木工,夜则以松火读书。”二是齐白石只在8岁读过不满一年私塾,识字不多,学起诗来自然比较困难,但他用“白眼字”的方法标注不认识的字,两个月左右就将《唐诗三百首》全都背熟,其聪慧头脑和刻苦精神可见一斑。

此后,齐白石就边学诗边创作,逐步提升自己的作诗水平。1889年阴历三月,正值牡丹花开,老师胡沁园举办诗会,约集同人赏花赋诗,齐白石在此“一鸣惊人”。好友王仲言晚年在《白石诗草跋》中记载了此事:“沁园好客,雅有孔北海风。同里如黎君松庵雨民、罗君真吾醒吾、陈君茯根及训辈,常乐从之游。花月佳辰,必为诗会。山人天才颖悟,不学而能,一诗既成,同辈皆惊以为不可及。当是时海宇升平,士喜文试䜩(宴),同志诸子遂结诗社于龙山,酣嬉淋漓,颠倒不厌。其一时意气之盛,可谓壮哉。”此诗写道:“莫羡牡丹称富贵,却输梨橘有余甘。”齐白石创作的这首诗得到老师胡沁园的大力称赞,坚定了他学诗、作诗的决心。

除去在沁园老师家作诗,诗社是齐白石学诗、练诗的绝佳地点。齐白石常往来的诗社有王仲言发起、齐白石为社长的“龙山诗社”与黎松安组织的“罗山诗社”。齐白石常与诗社社友唱和,并得到社友的指导,作诗水平在锻炼中逐渐得到提升。北京画院藏《寄园诗草》大多是齐白石与“龙山诗社”“罗山诗社”好友的唱和诗,其中《贫居杂兴五首》《和德恂茂才见赠原韵》等均是齐白石为感谢诗社友人而作的。其他社外诗友亦常参加诗社者如黎雨民,也常与齐白石探讨诗词,如《访黎雨民廷》:“今日聊吟滋愧我,十年翻恨读书迟。”

在诗社的学习与训练为齐白石作诗打下良好基础,他要在此基础上继续打磨自己的作诗能力。1900年,全家迁于莲花峰下的百梅祠堂后,齐白石建立“借山吟馆”,并在此进行诗文创作。齐白石在《借山馆记》一文中便谈及自己在“借山吟馆”进行诗文创作的逸事:“余少工木工,蛙灶无著(着)处,恨不读书。工余喜读古诗,尽数十卷。光绪庚子二月始借山居焉,造一室,额曰借山吟馆,学为诗数百首。”齐白石在“借山吟馆”一年便作诗几百首,这些诗抄写于《寄园诗草》中,可见齐白石初学诗时的刻苦用心。

自此,齐白石在湘潭学诗的经历告一段落,但他的诗文创作才刚刚开始,尤其1909年游历归来后,在诗词方面用功尤著,“有时和旧日诗友,分韵斗诗,刻烛联吟,往往一字未妥,删改再三,不肯苟且”。因此才会有《借山吟馆诗草》的出现。

按中国传统记岁,齐白石初学诗时已经27岁,其后凭借自己的努力与老师陈少蕃的教授,在很短的时间内就能进行诗词创作,十分不易。齐白石也自知缺乏深厚的文学基础,在诗社时谦虚地向诗友们请教,出游归来后还常和诗友们斗诗,以提升自己的作诗水平。功夫不负有心人,齐白石即将北上时,将1902年至1917年北上之前所作的诗收录于《借山吟馆诗草》,并请老师王湘绮与好友樊樊山为之作序,于十年后出版,成为齐白石首部出版的诗集。《借山吟馆诗草》是齐白石努力学诗的见证。

(齐白石篆刻龙山社长北京画院藏(图片来自北京晚报))

(二)

光绪二十年(公元1894年甲午),齐白石32岁。那年2月21日,他的妻子又生了个男孩。这是他的次子,取名良黼,号叫子仁。他自从在胡沁园家读书以后,由于胡沁园以及朋友们的介绍、认识的人渐渐地多了起来。黎雨民的本家黎培銮,又名德恂,号叫松安、住在长塘,是个当地有名望的人。黎松安的父亲,是上年去世的,那年春天,请他去画遗像。王仲言在黎家教家馆,彼此都是熟朋友,他在黎家住了些日子。黎松安的祖父,那时还在世、是会画几笔山水的,名人字画也收藏了一些,看他画得不错,就都拿了出来,让他临摹。朋友们知道他和王仲言都在黎松安家,就时常来叙谈。王仲言发起,集合几个常来的朋友,组织了一个诗会,邀他加人。约定集合地点,在白泉棠花村罗真吾、罗醒吾兄弟家里。罗真吾名天用,罗醒吾名天觉,是胡沁园的侄婿,原都是和他经常在一起的朋友。

他们的诗会,起初没有名称,不过四五个人,随时集合在一起,主要是谈诗论文,兼及字画篆刻,有时又谈到音乐歌唱,漫无边际地聊上半天,倒也兴趣很浓。只是没有一定的日期,也没有一定的规程,到了夏天,经过大家的讨论,正式组成了一个诗社。在罗真吾、罗醒吾弟兄所住的棠花村附近,中路铺白泉的北边有座五龙山,山上有所明朝留下的庙宇,叫作大佛寺,里边有很多棵银杏树,清静幽雅,是最适宜避暑的地方。就在大佛寺内,借了几间房子,作为诗社的社址。因为寺在五龙山,所以取名为“龙山诗社”。诗社的主干,共有七人,除了他和王仲言、罗真吾、罗醒吾弟兄,还有陈茯根、谭子荃、胡立三,人称“龙山七子”。陈茯根名节,板桥人:谭子荃是罗真吾的内兄;胡立三是胡沁园的侄子,都是他常见面的朋友。他在七人中,年龄最长,大家推举他做社长。这几个都是读书人家的子弟,书都比他读得多,叫他去当头儿,他不免有点受宠若惊,认为是存心跟他开玩笑,坚辞不干,连说:“这怎么敢当呢?”王仲言说:“濒生,你太固执了!我们是叙齿,七人中,年纪是你最大,你不当,是谁当了好呢?我们都是熟人,社长不过应个名而已,你还客气什么!”大伙儿你一言,我一语的,附和了王仲言的话,说他无此必要客气。他推辞不得,也就只好答应了。事后,他刻过一方“龙山社长”的石章,作为纪念。

论作诗的功力,他们七人之中,当然以他为最浅。不过在那时科举时代,读书人大部分都是多少有点弋取功名的心理,试场里用着的是当时所谓的“试帖诗”。为了应试取中起见,对试帖诗就得有相当研究,要用苦功悉心去揣摹。试帖诗讲究工稳妥帖、又要圆转得体,真要做得好,确也不太容易。但过于拘泥板滞,遂索然无生气,把人的情趣,汩没得干干净净,所谓“味同嚼蜡",实在是恰当的比喻。他是反对死板板无生气的东西的,主张抒写自己的性灵,不愿意堆砌成篇,人云亦云。因此,他对于使用典故,讲究声律,虽不十分精到,但做些陶性情,咏自然的句子,却能很见出色,社友们都是很佩服他的。

龙山诗社成立后,社外诗友来的很多,常来的有黎松安、黎薇荪、黎雨民、黄伯魁、胡石庵、吴刚存等人,都是和他极相熟的。只有一个张仲飏,他以前却没见过,是新认识的。这位张仲飏,名登寿、年轻时学过铁匠手艺,自己发奋用功,读了不少的书,曾经拜了湘潭大名士王湘绮做老师,经学根底很深,诗也作得非常工稳,又写得一笔好字、很为王湘绮所器重。他和张仲飏虽是素不相识,但“张铁匠“这个名称。湘潭附近一带,是很有点名声,他也耳闻已久,两人都是学过手艺的人,自然不免有点意气相投,所以一见了面,就十分亲热、成了知己朋友,后来又结成为儿女亲家、但两人的脾气,却不一样,两人的立身处世,后来也就并不相同了。

过了年(公元1895年乙未),黎松安在家里也组成了一个诗社。因为黎松安住的地方,相距一里来地,面对着一座罗山,又称罗纲山、所以取名为“罗山诗社”。龙山社的主干七人,和别的社外诗友,也都加人,常去应课作诗。龙山社和罗山社名称虽是两个,实则是声气互通的。五龙山跟罗纲山,相隔有五十来里地,他们时常互相来往,并不嫌路远。不久,龙山社从五龙山的大佛寺内迁了出来,迁到南泉冲黎雨民的家里,他仍在龙山、罗山之间跑来跑去,两个诗社的社友,都是爱漂亮的少年,认为诗写在白纸或普通的信笺上面,不很美观。有了他这个会画画的人,就去跟他商量,想请他制造花笺,花笺是他们家乡的土话,就是写诗的诗笺,他们家乡是买不到的。他受了社友们的嘱托,义不容辞,立刻就答允了。他用单宣或“官堆”一类的纸,裁成八行信笺大小,晚上在灯光下,一张一张地画上几笔,有山水、有花鸟、有草虫也有鱼虾之类,着上淡淡的颜色,笔调又极清疏明朗,看起来,雅致得很。他出笔倒还不慢,一晚上能画出几十张,一个月只要画上几个晚上,分给两个诗社的社友们,就足够写用的了。王仲言看他画得很精美,常对社友们说:“这些花笺,是濒生辛辛苦苦造成的,随便糟蹋了,对不起濒生熬夜的辛苦!"他因为能造成花笺,社友们对他都十分欢迎。

(三)

有关龙山七子的文献,现存资料不多。这里只就齐白石,王仲言的诗词作个比较,用以代表龙山七子的创作成就,以一斑而窥全貌。

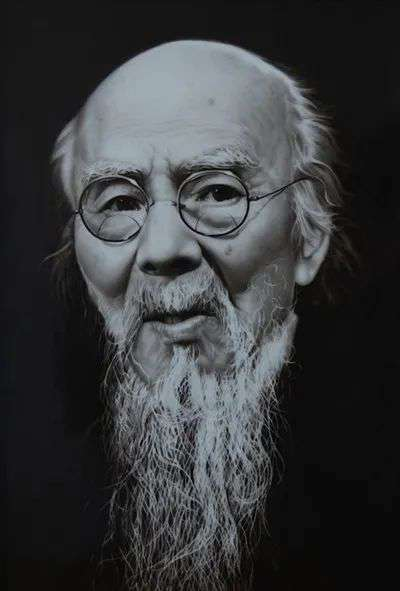

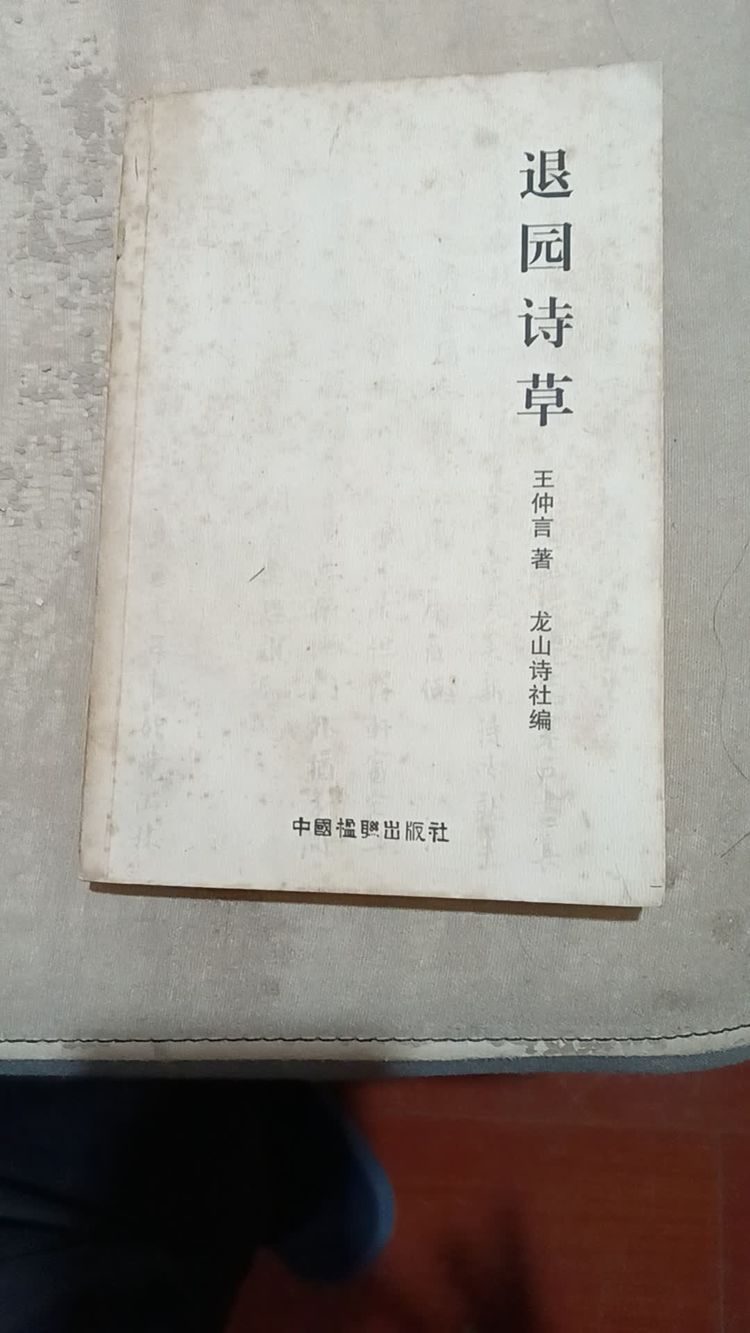

王仲言(1866—1938),名训,字仲言,号言川、迂父、退园、蜕园,湖南湘潭人,与齐白石为儿女亲家,系齐白石恩师胡沁园的外甥,通经史,擅诗文,亦工金石书画。1894年组织创立龙山诗社,推齐白石为社长。毕生从事教育工作,先后执教于济南、长沙、湘潭等地,学生遍及湘鲁,其中不乏声名远播者,如黎锦熙及其兄弟、黄步柯、胡文效、楚佛根、齐子如、齐佛来等。有《退园诗草》传世。

分析齐白石与王仲言诗歌的异同,不仅能加深我们对齐白石诗歌的认识,也可以让我们更加深入了解湘潭地缘文化对齐白石诗歌风格形成所起的作用,还能对齐白石诗歌观念的渊源有所窥探。在比较齐、王诗歌异同时,主要从题材和语言特点辨别他们之间的“异”,从诗歌观念和性格特征总结他们的“同”。

1. 体裁与题材的差别

齐白石擅写绝句,王仲言长于律诗,这是两人在体裁上的差别。

如果我们翻阅齐白石《借山吟馆诗草》和《白石诗草》( 二集)便会发现,在收录123首诗歌的《借山吟馆诗草》中,律诗38首,占总数的31%,而绝句多达85首,占总数的69%。《白石诗草》(二集)前四卷收录诗歌400首,除却5首四言诗、1首歌行体、2首长短句,律诗计36首,占总数的9%,绝句计356首,占总数的89%。

王仲言诗歌创作中律诗所占比例较大。以《退园诗草》前四卷为例,收录诗歌649首,其中歌行体15首,占总数的2%;绝句201首,占总数的31%,律诗则多达433首, 占总数的67%。

也就是说,齐、王诗歌创作中律诗与绝句所占的比例恰好相反。这种体裁上的各有专擅,实际上已显现出齐白石与王仲言诗歌的区别:一般情况下,律诗的格律、平仄、起承转合要求更高,更严谨,适于表达细密的诗思和婉转的情怀;绝句相对律诗来说,更宜于表达跳脱的奇思和忽然而来的诗兴。齐白石的诗给人以无复依傍、清新明快的感受,而王仲言的诗给人以工稳醇正、沉郁顿挫的印象。这固然和他们的崇尚与追求有关,恐怕也和他们选择自己擅长的体裁,发挥体裁本身所具备的优势不无关联吧。

另外,从上面的统计数据我们可以看出,王仲言还擅用歌行体,而齐白石对歌行体鲜有涉猎。这也可以看出王仲言在诗歌体裁的尝试广度上远甚于齐白石。

齐白石诗歌与王仲言诗歌的不同,还体现在题材的差别上。

关于诗歌题材的划分,有多种分类法,为避免细碎,也为了更好地比较齐白石、王仲言的诗歌差别,可以把齐白石和王仲言的诗歌题材按功能分为四类,即唱和应酬类、题跋类、写景言志类、时政类。

齐、王唱和应酬类诗歌最大的区别是唱和应酬的对象存在差异性。齐白石唱和的对象有诗人、画家、书法篆刻家,当然还包括少部分的军人与政要等,并且,齐白石是以书法篆刻家的身份与对象进行唱和应酬;而王仲言的唱和对象主要是诗人,王仲言是以诗人的身份与对象进行唱和应酬。这种区别自然会在诗歌中有所体现。

齐、王题跋类诗歌的区别在于,齐白石的题跋诗主要是题画、题印,当然也有少数诗草题跋,而且题画类的诗在齐白石的诗集中占绝大多数。王振德先生说:“(齐白石)题画诗多愈(逾)千首,数量之巨,似为古今中外之首屈。”

王仲言的题跋诗则大多是为他人诗草做题跋,当然也有题画诗,但主要是为他人题画,王仲言虽也绘画,但在诗集中鲜见自画自题之诗。

齐、王写景言志类诗歌的重要分野在于阅历的不同。齐白石写景类诗歌涉及的地域较为广泛,包括西安、北京、天津,以及广西、广东、江西的部分地区,当然也包括自己的家乡湘潭;而王仲言的写景类别诗歌所涉地域却较为集中,主要包括济南和湘潭,其中以湘潭名胜与景物为主。这种区别自然会引导读者做出这样一种判断:齐白石写景言志诗反映了齐白石对祖国大好河山的讴歌;王仲言的写景言志诗反映了王仲言对家乡的眷恋。

齐、王时政类诗歌的最大分野在于对时政态度的差别。郎绍君先生在《不管人间有是非—齐白石和时代潮流》中说:

齐白石不理会,也不想理会同时期在他的小园之外的大事情— 如秋瑾起义(1907)、黄花岗之役(1911)、武昌起义(1911)、帝制垮台和民国诞生(1912)、宋教仁被刺(1913)、袁世凯称帝(1915)……他虽已半士绅化,却未改变农民思想。他的理想是自给自足,融身自然,安居乐业,只要不危及这一点,他都无所谓。

的确,齐白石只关心“已卜余年见太平”的美好,而对现实的忧时愤世之思很少进入齐白石的诗歌创作之中,即使也有“灯下挥泪再三看,中华无此整山川”的慨叹,但大多是采用隐喻与讽刺的手法,而且数量并不是很多。相反,王仲言针砭时弊、直陈其事的诗作比比皆是,如《遣闷》中的“十年戎马废沉吟, 隐处犹虞寇盗侵”;《晚兴》中的“ 腐儒遭国变, 十载丘园居”;《书愤、用石门韵》中的“蒿目河山万事非,乱离如此古来稀”“但见郊原堆白骨,何曾山水有清晖”;《山中多盗、夜必起巡,因而煮酒烹茶,戏吟》中的“老逢国变惭偷活,回首生初泪万行”……

2.观念与主张的相通

尽管齐白石与王仲言在诗歌实践中有较大差别,然而两人在诗歌观念上却息息相通,颇为一致。

首先,表现为诗以言志的观念相同。诗言志,歌永言,是我国诗歌的核心观念,齐、王自不例外。

《白石老人自传》中有一段话集中表现了齐白石诗以言志的观点:

我的诗,写我心里头想说的话,本不求工,更无意学唐学宋,骂我的人固然很多,夸我的人却也不少。从来毁誉是非,并时难下定论,等到百年以后,评好评坏,也许有个公道。

王仲言诗以言志的观点在《退园诗草》自序中表达得更直接:

诗之为道,至广至大,然一言以蔽之, 则不越诗言志而已。智巧者可为之,愚拙者亦可为之。

在诗以言志的大观念统领下,齐、王均有较为包容的诗歌观念。齐白石在《题悟园诗存》中说道:

前清庚子前,余喜读乾嘉间人之诗,友人笑其非古。庚子后,喜读古人之诗,世人笑其非时。偶遇痴顽如余者,窃诵且吟,而有著(着)短衣者忽然参入吾辈,自以为耻,即闭其口。风俗之移人,有如是也。

齐白石在此序中含蓄地表达了“时”有“时”之味,“古”有“古”之味,各有其美。王仲言的包容则表达得更准确,他认为华岳有华岳之美,培塿有培塿之美,海洋有海洋之美, 小溪有小溪之美,可以共存:

智巧者可为之,愚拙者亦可为之。譬之山高为华岳,卑为培塿;水大者为海洋,小则为溪涧。若谓高者是而卑者非,大者真而小者赝,则又违世不可也……若概以非诗曰之,岂非知有华岳与大海,而不知有培塿与溪涧哉。

其次,齐、王诗歌观念相同,还表现为均反对过度用典和苦吟。对于过度用典和苦吟,齐、王观念出奇相似。齐白石在《白石诗草》(二集)自序中说:“集中所存,大半直抒胸臆,何暇下笔千言,苦心锤炼,翻书搜典,学作獭祭鱼也。”又有《自题诗集》五首选一中说:“樵歌何用苦寻思,昔者犹兼白话词。满地草间偷活日,多愁两字即为诗。”

王仲言同样反对过度用典和苦吟。在《退园诗草》自序中,王仲言写道:“诗本乎性情,言必由衷,非徒弄月吟风,搜奇缀韵而已也……历年以来,遂多唱和,皆心之所难已、口之所欲言、有志而未遑者。”

在《白石诗草》(二集)跋中,王仲言更是借评齐白石之诗而浇胸中块垒,直陈齐白石妙就妙在“有东坡、放翁之旷达,无义山、长吉之苦吟”。

齐、王诗歌观念的相同,当然有很多原因,但我们可否如是推测:当时湘潭有一批持此类诗歌观念的文人,齐、王只是其中的代表而已。

结语

2005年9月,在“龙山七子”的后人和湘潭诗词艺术界知名人士的倡导下,龙山诗社复社。复社后的龙山诗社仍落址于大杰寺内。第一任社长是谭雳,第二任社长是冯峥嵘,第三任社长是住持释唯静。社员不仅包括中路铺镇的诗歌爱好者,还有湘潭文艺界的知名人士。 现在诗社每年举办两次活动,在春秋两季都会组织社员出外采风。每年还会出版一本诗集《龙山诗》。 至今,已经出版了十六期,并整理出版了王训的诗集《退园诗草》。龙山诗社又恢复了往日的盛况。

行文至此,我想乘纪念齐白石诞辰160周年,龙山诗社成立130周年,龙山印社成立10周年之机,将五龙山大杰寺打造成白石文化旅游区的重要组成部分,应是题中之义或目的所在吧!

联系人:陈老师 手机:13047229459 电话:0731-58582132 邮编:411104 邮箱:xtbsscxh@163.com 微信:C16877

网址:http://www.xtshici.com 地址:湘潭市芙蓉中路6号市政协办公大楼107室

Copyright © 2016-2017 湘潭市诗词协会 版权所有 湘ICP备2020017608号-1

技术支持:磐石网络